去年,一起百名超市老板发生的一起关于打架的冲突事件,现场汇聚百名超市老板,涉及北京多个区。

据悉,北京地区活跃的打假人已经达到1500人。

大润发相关负责人反映,大润发门店每年发生约2000起职业索赔事件。

很多中小企业反应:企业底子差,社会就业难,发展本来就艰难,被职业打假一次就要二次就业了!!

……

从良心打假人到职业打假人,到现在恶意“打假人”,打假已经成为专业化,集团化运作,打假已经从市场良性发展维持行为转变成为个别人追逐利益的手段。

最高法:不再支持职业打假!

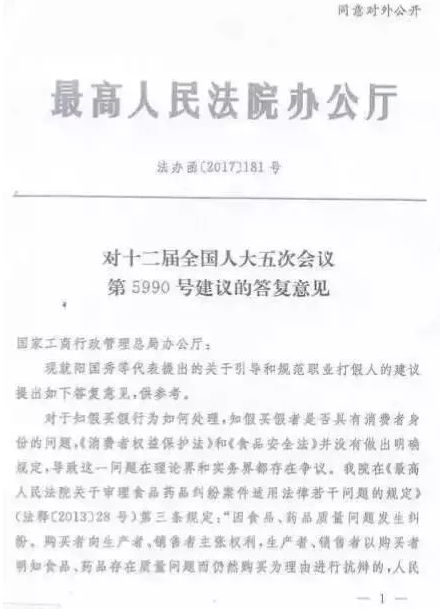

最高人民法院办公厅

法办函【2017】181号

对十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见

国家工商行政管理总局办公厅:

现就阳国秀等代表提出的关于引导和规范职业打假人的建议提出如下答复意见,供参考。

对于知假买假行为如何处理,知假买假者是否具有消费者身份的问题,《消费者权益保护法》和《食品安全法》并没有做出明确规定,导致这一问题在理论界和实务界都存在争议。我院在《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》(法释[2013]28号)第三条规定:“因食品、药品质量问题发生纠纷,购买者向生产者、销售者主张权利。生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为理由而进行抗辩的,人民法院不予支持”,该条规定从保护人民群众生命健康权出发,明确了在食品、药品领域,消费者即使明知商品为假冒伪劣仍然购买,并以此诉讼索赔时,人民法院不能以其知假买假为由不予支持。因食品、药品是直接关系人体健康,安全的特殊、重要的消费产品,而该司法解释亦产生于地沟油、三聚氰胺奶粉、毒胶囊等一系列重大食品、药品安全事件频繁曝出,群众对食药安全问题反映强烈的大背景之下,是给予特殊背景下的特殊政策考量。

应该说,职业打假人自出现以来,对于增强消费者的权利意识,鼓励百姓运用惩罚性赔偿机制打假,打击经营者的违法侵权行为产生了一定积极作用。但就现阶段情况看,职业打假人群体及其引发的诉讼出现了许多新的发展和变化,其负面影响日益凸显。基于以下考虑,我们认为不宜将食药纠纷的特殊政策推广适用到所有消费者保护领域。

1.按照《消费者权益保护法》第五十五条的规定,在普通消费产品领域,消费者获得惩罚性赔偿的前提是经营者的欺诈行为。民法上的欺诈,按照《民法通则意见》第六十八条的解释,应为经营者故意告知虚假情况或故意隐瞒真实情况,使消费者作出了错误意思表示。而对于知假买假人而言,不存在其主观上受到欺诈的情形。